[

Inhalt |

Einführung |

Quenya | Sindarin |

Beleriandisch |

Zahlen ]

[

Konsonanten | Vokale ||

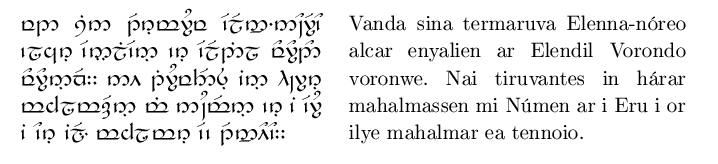

Galadriels Lied |

Fíriels Lied |

Cirions Eid |

Earendil | Die Letzte Arche ]

Quenya ist die Elbensprache mit dem einfachsten und elegantesten System der Repräsentation von Lauten durch Buchstaben. Das liegt unter anderem daran, daß der Lautbestand des Quenya sehr regelmäßig ist.

Hauptreiheganz klar und folgt logischen Prinzipien:

| Grad | Tincotéma | Parmatéma | Calmatéma | Quessetéma |

| 1 (Tenues) | T | P | C (K) | QU |

| 2 (nasalierte Mediae) | ND | MB | ÑG | ÑGW |

| 3 (Frikative) | S (þ) | F | H (CH) | HW |

| 4 (nasalierte Tenues) | NT | MP | ÑC | ÑQU |

| 5 (Nasale) | N | M | Ñ | ÑW |

| 6 (Halbvokale) | R | V | Y | W |

Die wenigen Unregelmäßigkeiten sind:

Die velaren Nasale ñoldo und ñwalme wurden im Dritten Zeitalter nicht mehr velar, sondern dental gesprochen, wie deutsches N bzw. NW.

Die weiteren Konsonanten sind:

| R | RD | L | LD |

| S | S | SS | SS |

| HY |

Es gibt zwei Zeichen für R, die aus phonetischen Gründen unterschieden werden; rómen wird stärker artikuliert und steht am Wortanfang oder zwischen zwei Vokalen, óre steht vor allem am Wortende und wird schwächer gesprochen, etwa so wie wortfinales R im Deutschen.

Es gibt drei Zeichen für S; þúle wird etymologisch

bedingt verwendet (wenn der S-Laut sprachgeschichtlich aus einem

aspirierten Dental entstand). Ein S, das einem Konsonanten folgt, wird nicht

als silme geschrieben, sondern nur durch einen kleinen Haken am

vorangehenden Konsonanten angezeigt; für diese Schreibweise gibt es zwar

in den hier abgedruckten Texten kein Beispiel, sie tritt aber im Namen für

die Zahl 7 (otso) auf, siehe Zahlen und

Ziffern. Ein S, das einem C folgt, wird in der Transkription mit x

wiedergegeben (und als calma mit Häkchen geschrieben, z.B.

yarvaxea von Blut gefärbt

in Sarumans Wetterfluch im Kinofilm Die

Gefährten).

Silme wird meist durch silme nuquerna ersetzt, wenn ein tehta darübergesetzt werden muß, weil silme nuquerna niedriger ist und mehr Platz für ein Vokalzeichen bietet. Analoges gilt für SS (esse und esse nuquerna). Diese Unterscheidung ist aber rein kalligraphischer, nicht orthographischer Natur.

Die Schreibung des H ist etwas problematisch. Ursprünglich wurde das H in allen Positionen stark wie im Deutschen ach gesprochen und mit dem Buchstaben harma geschrieben. Allerdings schwächte sich das Quenya-H wortinitial zu einem reinen Hauchlaut ab; zum Schreiben dieses Lautes benutzte man hyarmen, während man in der Wortmitte weiterhin harma (nun auch aha genannt) verwendete. Später trat auch in der Wortmitte Schwächung zu einem Hauchlaut H ein; der ursprüngliche Frikativ blieb nur im Auslaut vor T erhalten. Für die Schreibung bleibt diese weitere Lautverschiebung wahrscheinlich ohne Folgen, und so schreibt man H am Wortanfang mit hyarmen (und spricht es als H), in der Wortmitte mit harma (und spricht es als CH bzw. im Dritten Zeitalter als H) und im Auslaut vor T als harma (und spricht es wie deutsches CH in derselben Position). Zuletzt gibt es noch das Zeichen halla, das wie ein vertikaler Strich aussieht und das den folgenden Konsonanten als aspiriert kennzeichnet (z.B. HR und HL).

Doppelkonsonanten werden durch Unterstreichen des zugehörigen Tengwa ausgedrückt (außer bei silme, das verdoppelt zu esse wird). Im Quenya gibt es außer SS noch die folgenden Doppelkonsonanten: TT, CC, MM, NN, LL und RR (in diesem Fall als rómen geschrieben).

von-unten-nach-oben. Steht ein Vokal am Wortanfang, oder folgt er einem anderen Vokal, dann kann man diese Regel natürlich nicht anwenden. Stattdessen verwendet ein spezielles Vokalträgerzeichen (einen halbhohen Vertikalstrich), das selbst keinen Laut repräsentiert, das aber einen Vokal tragen kann.

Lange Vokale (in der Transkription durch einen Akut-Akzent bezeichnet) schreibt man entweder auf eine nach unten verlängerte Form dieses Vokalträgers, oder (nur bei O und U) man verdoppelt das tehta.

Der Begriff des Diphthonges (Zwielautes) ist klar von dem

zweier aufeinanderfolgener Vokale zu trennen: Ein Zwielaut bedeutet

einen kontinuierlichen Übergang von einem Vokal zu einem anderen innerhalb

einer Silbe. In der Schrift verwendet man für den zweiten Vokal

des Diphthongs ein tengwa, und zwar yanta für I und

úre für U; der erste Vokal wird als gewöhnliches

tehta über dem Vokal-tengwa notiert. Die Leserichtung bei

Diphthongen ist also oben-nach-unten

.

Der bei weitem häufigste Vokal im Quenya ist das A; deshalb gibt es

eine alternative Schreibweise, bei der der kurzes A gar nicht geschrieben wird,

sondern implizit angenommen wird, ähnlich wie in den indischen Schriften.

Um Eindeutigkeit wiederherzustellen, muß jeder wortfinale oder von

einem Konsonanten gefolge Konsonant in diesem Modus mit einem daruntergesetzten

Punkt bezeichnet werden. Diese Schreibweise (leichte Vokalisierung

) wird

von Tolkien gelegentlich erwähnt, aber es gibt keine ausführlicheren

Beispiele dazu.

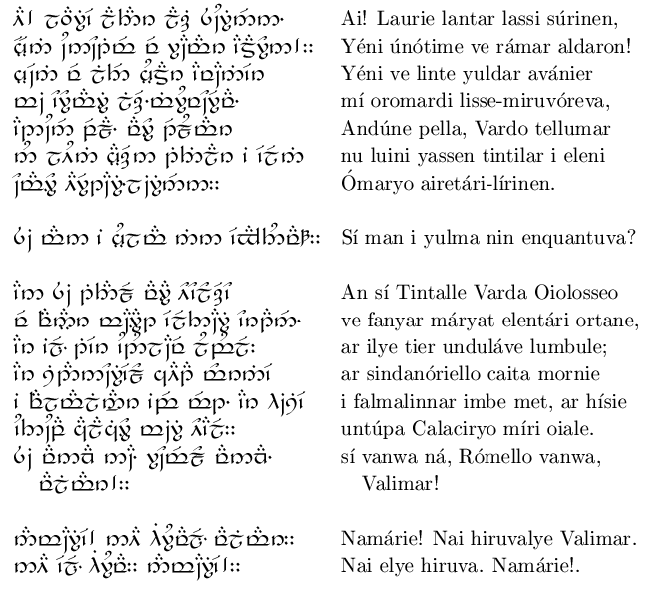

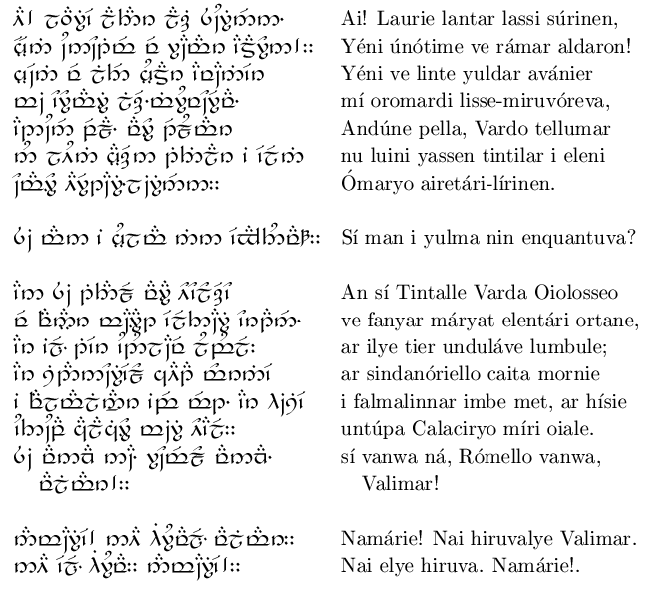

Ah! Wie Gold fallen die Blätter im Wind, lange Jahre zeitlos wie die Schwingen der Bäume! Die langen Jahre sind vergangen wie rasche Schlucke des süßen Mets in den hohen Hallen jenseits des Westens unter den blauen Gewölben Vardas, worin die Sterne zittern beim Gesang ihrer Stimme, heilig und königlich. Wer nun soll den Becher für mich füllen?

Denn nun hat die Entzünderin, Varda, die Königin der Sterne vom Berg Immerweiß, ihre Hände wie Wolken gehoben, und alle Pfade sind tief im Schatten versunken: Und aus einem grauen Land kommend, liegt Dunkelheit auf den schäumenden Wogen zwischen uns, und Nebel deckt die Edelsteine von Calacirya auf immerdar. Verloren nun, verloren für jene aus dem Osten ist Valimar!

Lebewohl! Vielleicht wirst Du Valimar finden. Ja, vielleicht wirst Du es finden. Lebewohl!

In Tolkiens eigener Schreibung finden sich einige Flüchtigkeitsfehler (lasse statt lassi, me statt mi und márat statt máryat); in caita ist das tehta für A ungewöhnlich positioniert, und in der vorletzten Zeile fehlen zwei A-tehtar. Letztlich schreibt Tolkien hier ómáryo, sonst aber immer ómaryo.

In den Titelworten Altariello nainie Lóriendesse Galadriels

Klage in Lórien

verwendete Tolkien eine alternative Form des

A-tehta, der wie ein Circumflex-Akzent aussieht.

Die Erläuterungen zu diesem Text im Roman Der Herr der Ringe

bleiben außerordentlich dürftig: Tolkien schreibt lediglich, dieses

Lied handle von Ereignissen, die in Mittelerde wenig bekannt

seien.

Tatsächlich beklagt Galadriel hier ihre Verbannung in Mittelerde:

Sie war dabei gewesen, als Feanor die Noldor zum Aufstand gegen die Valar

angestachelt und sein Volk gegen den Willen der Herren des Westens nach

Mittelerde geführt hatte. Die Valar hatten damals die Elben

gewarnt, ihnen würde die Rückkehr in den Westen nicht mehr gestattet,

wenn sie erst einmal in Mittelerde angekommen wären.

Aus Mitleid mit den Überlebenden des Ersten Zeitalters wurde dieser

Bann nach dem Krieg des Zornes größtenteils aufgehoben und auf die

ehemaligen Rädelsführer beschränkt; allen anderen Noldor stand

es wieder frei, nach Tirion zurückzukehren (und viele nutzten die

Gelegenheit). Von den Anführern jenes Aufstandes waren am Beginn des

Zweiten Zeitalters kaum noch welche am Leben: Das einstmals stolze Haus

Fingolfins war bis auf den in Mittelerde geborenen Gil-Galad und die Halbelben

Elrond und Elros erloschen und für den Bann ohne Bedeutung;

als letzter Erbe Feanors lebte noch Celebrimbor (der Sohn von Curufin),

und von allen ins Exil gegangenen Nachkommen Finarfins war nur noch Galadriel

übrig.

Somit war Galadriel im Dritten Zeitalter die einzige, die noch von diesem alten Verbot betroffen war. Sie hatte viel von dem erreicht, was sie sich in den Tagen der Rebellion gewünscht hatte: Ein eigenes Reich zu regieren und zu gestalten. Auf der anderen Seite fühlte sie das Schwinden ihrer Macht, und sie wußte, daß Lothlórien rasch vergehen würde, wenn erst einmal die Macht der Elbenringe gebrochen würde. Trotzdem würde sie keine andere Wahl haben, als in Mittelerde dahinzuschwinden – der Weg in den Westen war ihr ja versperrt. Ihr Lied handelt von der Traurigkeit darüber, in einer grauen Welt verbannt zu bleiben und die Schönheit Valinors nur in der Erinnerung erleben zu können.

Am Ende ihres Liedes verleiht sie der Hoffnung Ausdruck, es möge Frodo gestattet werden, Valinor zu besuchen, um dort Heilung von seinen Verletzungen zu finden.

Wir wissen, daß am Ende dieser Wunsch in Erfüllung ging und daß sogar sie selbst nach Valinor zurückdurfte, womit die Valar einerseits ihren jahrtausendelangen Kampf gegen Sauron anerkannten und sie andererseits für ihre Stärke belohnten, mit der sie der Versuchung des Einen Ringes widerstanden hatte.

kanonischen Transkriptionder elbischen Sprachen ab: So verwendet Tolkien q statt qu und gebraucht außerdem einen Punkt-Akzent, um Elision eines wortfinalen e anzuzeigen. Das Gedicht ist deutlich älter als Der Herr der Ringe und das hier verwendete Quenya unterscheidet sich in vielen Details vom

reifen Quenyader späteren Zeit.

Tolkien gibt eine Prosa-Übersetzung. Die hier vorliegende deutsche Übersetzung bewahrt die Zeilenstruktur des Originals; allerdings bin ich Tolkien darin gefolgt, das Futur an vielen Stellen durch Präsens wiederzugegeben.

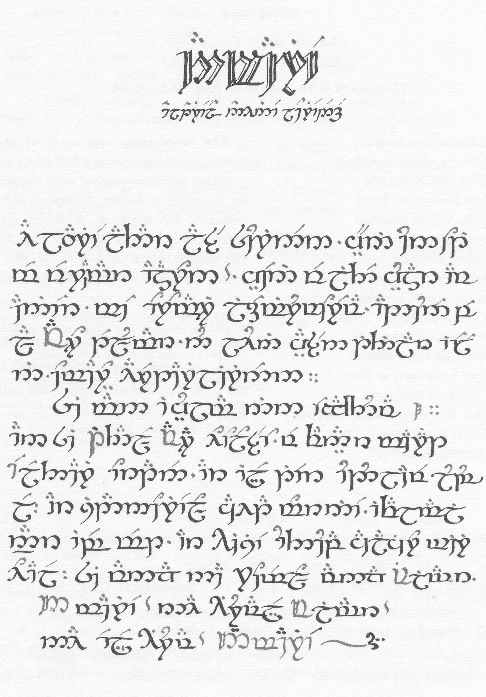

Der Vater schuf die Welt für Elben und Sterbliche,

und er gab sie in der Hände der Herren: Sie sind im Westen.

Sie sind heilig, gesegnet und geliebt: außer dem Dunklen:

Er ist gefallen. Melko ist von der Erde gegangen: Es ist gut.

Für die Elben machten sie den Mond, aber für die Menschen die rote Sonne:

Sie sind schön. Allen gaben sie nach ihrem Maß die Gaben

Ilúvatars. Die Welt ist schön, der Himmel, die Meere,

die Erde und alles, was in ihnen ist. Númenor ist lieblich.

Aber mein Herz ruht hier nicht auf ewig,

denn hier gibt es ein Vergehen, und es wird ein Ende sein und ein Schwinden,

wenn alles gezählt wird, und alles zuletzt ermessen wird.

Aber es wird nicht genug sein, nicht genug.

Was wird mir der Vater, oh Vater, geben,

an diesem Tag nach dem Ende, wenn meine Sonne erlischt?

leichter Vokalisierung, d.h. unter Weglassung des tehta für A, geschrieben.

Dieser Eid soll Bestand haben in der Erinnerung an den Ruhm des Landes des Sterns und an die Redlichkeit Elendils des Getreuen, und er soll in der Obhut jener sein, die auf den Thronen des Westen sitzen, und in der des Einen, der auf immer über allen Thronen sitzt.

A Secret Vice (gehalten 1930

anläßlich eines Esperanto-Kongresses) der Öffentlichkeit

präsentierte.

Der Inhalt des ganzen Vortrages wurde in The Monsters & the Critics

veröffentlicht.

Das Gedicht ist in einer frühen Form von Quenya abgefaßt (vgl. auch Fíriel's Song) und wird in späterem Werk meines Wissens nach nicht mehr erwähnt. Von Tolkien ist keine Schreibung in Tengwar erhalten, und so erfolgt die Wiedergabe hier mit aller gebührenden Vorsicht.

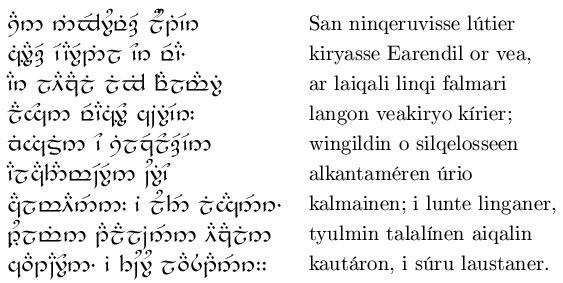

Dann segelte Earendil auf einem weißen Pferd, auf einem Schiff auf der See, und der Kiel seines Schiffes spaltete die grünen feuchten Wellen. Die Schaum-Maiden mit blütenweißem Haar ließen es im Licht der Sonne glänzen; das Boot tönte wie die Saite einer Harfe; der hohe Mast bog sich unter den Segeln, und der Wind pfiff.

reifem Quenya, die Tolkien erst viele Jahrzehnte später schrieb. Trotz ihrer außerordentlichen Länge sind die sogenannten markirya-Gedichte nur wenig bekannt.

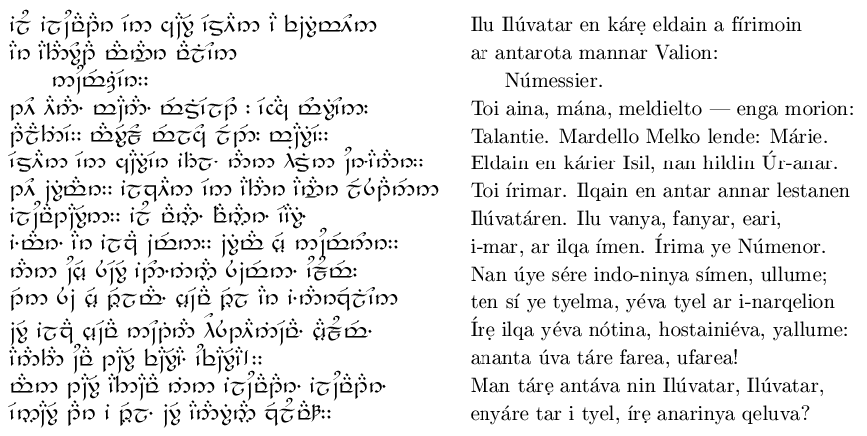

![The Last Ark (Quenya) in Tengwar-Schrift Oilima markirya

Man kiluva kirya ninqe oilima ailinello lúte níve qíimari ringa ambar ve maiwin qaine? [...]

Hui oilima man kiluva, hui oilimaite?](_oilima.png)

Die letzte ArcheWer wird ein weißes Schiff sehen, wie es den letzten Strand verläßt; mit weißen Gestalten in seinem kalten Leib, die klagen wie die Möwen?

Wer wird ein weißes Schiff beachten, unbedeutend wie ein Schmetterling, in der bewegten See auf Flügeln wie Sternen; wenn die See schwankt, die Gischt umherweht, die Flügel glänzen und das Licht erlischt?

Wer wird den Wind brausen hören, wie die Blätter des Waldes; die knirschenden weißen Felsen, wenn der Mond scheint, wenn der Mond schwindet und wenn der Mond vergeht, ein Leichenlicht; den murmelden Sturm und den sich öffnenden Abgrund?

Wer wird sehen wie die Wolken aufziehen, die Himmel sich biegen über zerfallenden Hügeln, die steigende See, den gähnenden Abgrund, die alte Dunkelheit jenseits der fallenden Sterne über gefällten Türmen?

Wer wird ein gestrandetes Schiff beachten, auf dem grünen Felsen unter roten Himmeln, eine blendende Sonne, die blickt auf glitzernde Knochen am letzten Morgen?

Wer wird den letzten Abend sehen, den allerletzten?

Autor: Gernot Katzer

masala.wallah@gmail.com