[

Inhalt |

Einführung |

Quenya | Sindarin |

Beleriandisch |

Zahlen ]

[

Konsonanten |

Vokale ||

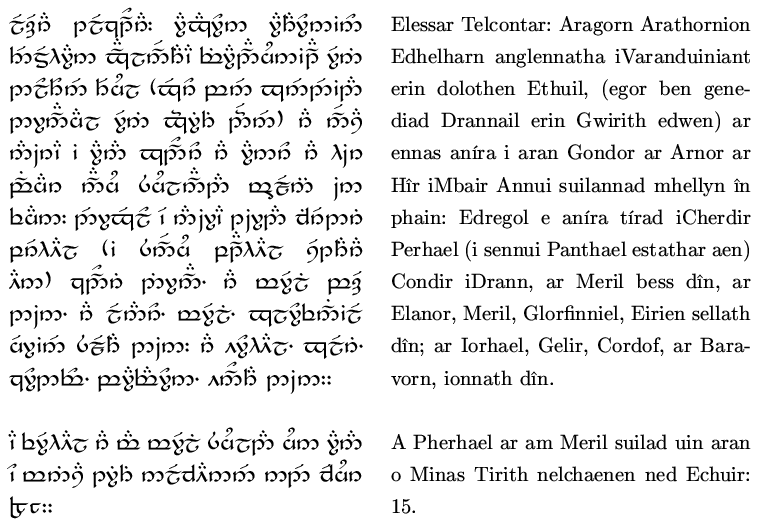

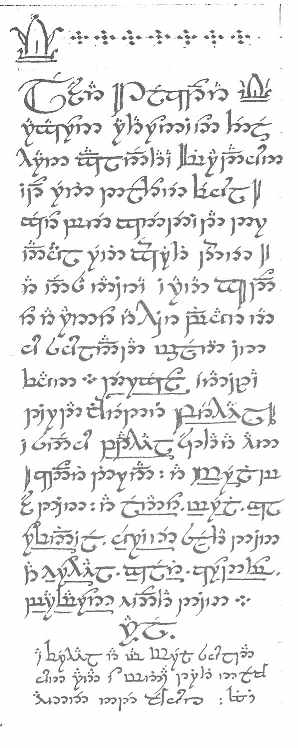

Hymne an Elbereth |

Moria-Westtor |

Aragorns Brief |

Lúthiens Lied |

Ringinschrift ]

Der noldorische Schreibemodus lehnt sich an die Quenya-Schreibweise dahingehend an, daß ebenfalls diakritische Zeichen (tehtar) zur Darstellung von Vokalen benützt; infolge der anderen Phonetik des Sindarin ergeben sich in der Konsonantenbelegung etliche Unterschiede zum Quenya, und zwar sowohl bei den Reihen (témar) als auch bei den Graden (tyeller).

Ein sehr ähnlicher Modus wurde auch zum Schreiben des Westron (und des Orkischen oder der Schwarzen Sprache, siehe die Ringinschrift) verwendet; in diesem Fall schrieb man jedoch die Palatale mit der dritten und die Velare mit der vierten Reihe. Die elbischen Sprachen dagegen enthalten keine echten palatalen Verschlußlaute.

Die Zuordnung der Stufen erfolgte sehr systematisch: Stufe 1 steht für die Tenues (T,P,K) und Stufe 2 für die Mediae (D,B,G), entsprechend dem Prinzip, daß die Verdoppelung des Bogens (luva) einen stimmhaften Laut bezeichnet. Der nach oben verlängerte Stamm (telco) zeigt die Öffnung zu einem Reibelaut an, also steht Stufe 3 für stimmlose (TH,F,CH) und Stufe 4 für stimmhafte (DH,V,GH) Frikative.

Der Frikativ

GH kommt im Sindarin nicht vor, konnte aber dafür für die

Aufzeichnung des Orkischen oder der Schwarzen Sprache verwedet werden,

sofern man etwas derartiges überhaupt aufschreiben wollte, z.B.

Orkisch ghash Feuer

.

Nasale wurden mit Stufe 5 (númen für N, malta für M, ñwalme für Ñ) ausgedrückt. Stufe 6 diente dagegen zur Aufzeichnung der Halbvokale: Das óre stand für ein schwach gesprochenes R, besonders am Wortende. Vala hätte konsequenterweise ein V sein müssen, aber dieser Laut wurde ja bereits mit Stufe 3 (ampa) geschrieben. Letztlich benützte man wilya für den Laut W, der dem englischen aber nicht dem deutschen W entspricht. Allerdings wurde auf einen Konsonanten folgendes W zumeist mit einem diakritischen Symbol ähnlich einer umgekehrten Tilde geschrieben. Diese Schreibweise unterscheidet also zwischen stark geprochenem R (rómen) und schwach gesprochenem R (óre).

Somit erhält man folgende Zuordnung der Laute auf das System der Tengwar-Zeichen:

| Grad | Tincotéma | Parmatéma | Calmatéma | Quessetéma |

| 1 (Tenues) | T | P | C = K | |

| 2 (Mediae) | D | B | G | |

| 3 (stimmlose Frikative) | TH | F | CH | |

| 4 (stimmhafte Frikative) | DH | V | GH | |

| 5 (Nasale) | N | M | Ñ | |

| 6 (Halbvokale) | R | (V) | W |

Die Schreibweise der Nasale wird noch dadurch kompliziert, daß

die Kombination eines Nasals mit einem Verschluß- oder Reibelaut

derselben Reihe (z.B. NTH, MF, ÑG) immer durch durch das Zeichen

für den entsprechenden Verschluß- oder Reibelaut mit einer

darübergesetzten Tilde geschrieben wurde. Verdoppelte (lange

)

Nasale wurden entsprechend als nasalierte Nasale

mit der Tilde und

einem Nasal-tengwa aus Stufe 5 angeschrieben.

Der velare Nasal kann im Sindarin an folgenden Positionen auftreten:

Der Normalfall ist die Stellung wortmedial vor Velaren, also in den Kombinationen ÑK und ÑG (vielleicht auch ÑCH, auch wenn mir dazu kein Beispiel einfällt). Da diese Lautkombinationen mit dem Tilden-Zeichen geschrieben wurden, brauchte man den Buchstaben ñoldo dafür gar nicht.

Im Sindarin kann jedes konsonantisch anlautende Wort entsprechend seiner

Satzstellung den Anfangskonsonanten verändern (IVC, initial

variation of consonats). Dabei kann ein wortinitiales G zu einem Ñ

nasaliert werden (Lenitation), das dann mit mit ñoldo

geschrieben werden muß Ein Beispiel dafür ist Arwens Heilungsspruch

im Film Die Gefährten (galad Licht

mutiert zu

ñalad).

Einige Bemerkungen Tolkiens lassen sich so verstehen, daß wortfinales ng in Sindarin-Worten wie Glaurung für einen velaren Nasal Ñ und nicht für einen nasalierten Verschlußlaut ÑG steht. Leider war Tolkien über diesen Punkt nicht ganz eindeutig; in Tengwar-Schreibung müßte der Unterschied dargestellt werden, aber leider sind mir aus Tolkiens Feder keine entsprechenden Beispiele bekannt.

Um HW, eine Art stark behauchtes W, darzustellen, fanden die Sindar keinen der feanorischen Buchstaben besonders geeignet. Naheliegend wäre natürlich ein hwesta, das im Quenya für genau denselben Laut verwendet wird. Auf der anderen Seite stand hwesta bereits für den Frikativ CH. Die Grauelben schufen daher einen neuen Buchstaben (hwesta sindarinwa), der sich zwar an hwesta anlehnt, jedoch auch einem lateinischen d nicht unähnlich sieht.

Im Sindarin gibt es noch weitere behauchte Laute: Die behauchten Halbvokale RH und LH schreibt man mit arda bzw. alda. Auch der behauchte Nasal MH ist attestiert und wurde mit einem malta mit daruntergesetztem Bogen geschrieben. Es steht zu vermuten, daß der behauchte dentale Nasal NH entsprechend wiederzugeben ist.

Ein letztes Problem bei der Schreibweise des Sindarin ergibt sich aus Tolkiens eigenartiger Transkription: f im Wortinneren und ph am Wortende stehen für denselben Laut F, der durch formen zu schreiben ist. Wortmediales ph dagegen steht für FF und ist daher durch ein unterstrichenes formen wiederzugeben. Wortfinales f in Sindarin-Worten ist jedoch stimmhaft (als V) zu sprechen und entsprechend (ampa) zu schreiben.

von-oben-nach-unten.

Sindarin hat einen Vokal mehr als Quenya: Der in der Transkription als y wiedergegebene Laut entsprach etwa deutschem Ü. Als tehta verwendet man zwei Punkte, ähnlich wie bei deutschen Umlauten.

Die Vokalschreibweise folgt, abgesehen von der anderen Leserichtung, denselben

Regeln wie im Quenya. Folgt dem fraglichen Vokal

kein Konsonant, so wird ebenfalls ein Trägerzeichen verwendet.

Lange Vokale werden entweder mit

einem verlängerten Vokalträger oder durch zwei gleichartige

tehtar angezeigt. Zwischen langen

und superlangen

Vokalen wird,

anders als in der Transkription (Akut bzw. Circumflex), nicht unterschieden;

das ist kein Nachteil, da "superlange" Vokale nur in einsilbigen Wörtern

bzw. deren Zusammensetzungen vorkamen.

Auch die Diphthonge werden wie

im Quenya aufgezeichnet: Der tehta für

den ersten Vokal wird über ein tengwa für den zweiten Vokal

gesetzt. Bei Diphthongen gilt also die gewohnte Leserichtung

von-oben-nach-unten

.

Sindarin hat die folgenden Diphthonge: AI, EI, UI, weiters AE, OE und schließlich AU. Man benötigt also drei verschiedene Vokal-tengwar. Für E nimmt man yanta, für I anna und für U úre. Das ist etwas verwirrend, weil im Quenya yanta für I steht. Man schreibt übrigens auch yanta für ein wortinitiales I vor Vokal; in der Aussprache liegt dieser Laut zwischen I und J.

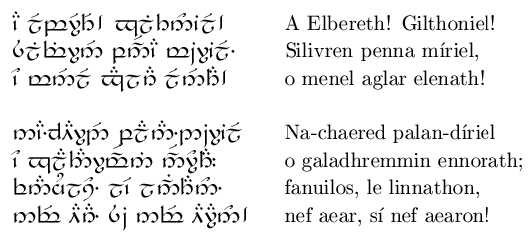

Oh! Elbereth, die du die Sterne entzündest, vom prächtig mit Sternen geschmückten Himmel fällt ein schimmerndes Weiß, das glänzt wie ein Juwel.

Von der baumbewachsenen Mittelerde habe ich entfernte Länder geschaut, und nun will ich zu dir singen, Fanuilos, auf dieser Seite, hier auf dieser Seite des Großen Meeres.

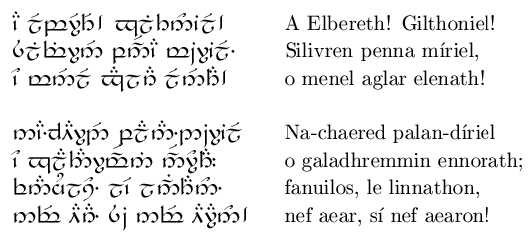

Die Türen von Durin, dem Herrn von Moria. SprichFreundund tritt ein.

Ich, Narvi, machte sie. Celebrimbor von Eregion zeichnete diese Buchstaben.

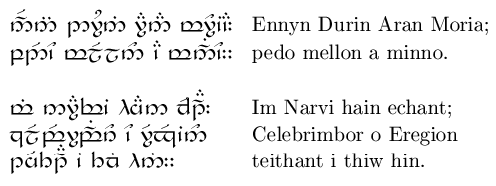

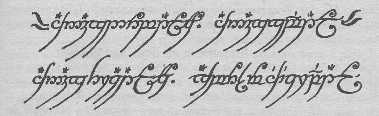

Elessar der Streicher: Aragorn, Sohn Arathorns, der Elbenstein, wird die Brandywein-Brücke am achten Tag des Frühjahres (oder in der Auenland-Zeitrechnung am zweiten April) erreichen, und dort wünscht der König von Gondor und Arnor und Herr der Westlande, alle seine Freunde zu grüßen: Im besonderen wünscht er, Herrn Samweis zu sehen (der besser Ganzweis genannt werden sollte), den Bürgermeister des Auenlandes, und Rose, seine Frau; und Elanor, Rose, Goldlöckchen und Margerite, seine Töchter; und Frodo, Merry, Pippin und Hamfast, seine Söhne.An der Schreibweise dieses Briefes ist einiges bemerkenswert: So werden konsonantisch anlautende Substantiva mit dem Artikel i direkt verbunden, und Tolkien verwendet fast konsequent silme und esse auch dann, wenn das Zeichen ein Vokalzeichen trägt (keine silmi bzw. essi nuquernar). Letztere Eigenheit wird auf dem Facsimile auf dieser Seite nicht reproduziert.An Samweis und Rose die Grüße des Königs von Minas Tirith, am einunddreißigsten Tag der Regung, 15.

Anders als in der sogenannten ersten

Version

dieses Briefes (mit Vokal-Tengwar) wechselt Tolkien bei

diesem Brief vielfach zwischen óre und rómen

zur Aufzeichnung von R. Es ist schwierig, eine allgemeine Regel auszumachen,

doch scheint óre am Wortende (meist auch innerhalb von

Komposita, z.B. Perhael und Glorfinniel) zu stehen.

Andererseits ist aníra er wünscht

nicht

einheitlich geschrieben; möglicherweise liegt hier ein Fehler vor.

Am schwierigsten zu erklären ist die Schreibung von edhelharn

"Elbenstein" mit alda+hyarmen; das widerspricht dem Anhang zum

Der Herr der Ringe, der feststellt, für behauchtes L sei

alda zu schreiben. Andererseits könnte man aber auch

argumentieren, daß in der Schreibung von edhelharn

(Zusammensetzung aus edhel Elbe

und sarn Stein

) aus

etymologischen Gründen von der Standard-Rechtschreibung abgewichen

würde. In diesem Fall würde man aber eher lambe+hyarmen

erwarten, und letztere Schreibung findet man tatsächlich in den beiden

anderen Tengwar-Versionen dieses Briefes (siehe dazu auch die sogenannte erste Version in beleriandischer

Schreibweise).

Das Facsimile in Sauron Defeated weist drei offensichtliche Schreibfehler auf, die ich korrigiert habe: ivaranduiniont statt ivaranduiniant, efuil statt ethuil und anui statt annui. Vielleicht ist auch die Schreibung von edhelharn als simpler Fehler anzusehen.

Über die Schreibweise der Jahreszahl 15 (Viertes Zeitalter), vergleiche Zahlen und Ziffern.

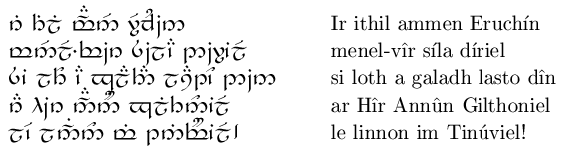

Wenn der Mond auf uns, die Kinder Erús, scheintDieses Gedicht singt Lúthien Tinúviel in der

ein himmlisches Juwel aus Silber, das über uns wacht

dann lauschen Blume und Baum in Schweigen

Oh Herrin des Westens, Sterne entzündend,

zu Dir singe ich, die Nachtigall!

späterenVersion des Leithian-Liedes, als Beren sie das erste Mal in den Wäldern von Doriath trifft, wie sie über mondbeschienene Schierlingswiesen tanzt.

Tolkien verriet nicht, was dieses Gedicht bedeuten soll. Die obige Übersetzung enthält einige strittige Punkte und darf nur als ein (wohl eher ungenauer) Vorschlag betrachtet werden.

Außer um Kleinigkeiten (ir wenn

oder nur Artikel?

si hier

oder nun

? dîn still

, unter

, sein/ihr

?)

entzündet sich die Diskussion vor allem um die Bedeutung von

hîr: Bedeutet es in diesem Fall Herr

oder Herrin

?

Im ersten Fall ist das Gedicht an Tilion, den Maia des Mondes, gerichtet,

was im Licht der ersten Zeile und auch des Zusammenhanges, in dem das Gedicht

auftaucht, viel Sinn macht. Aber ist Tilion wirklich ein Herr des

Westens

, oder sollte dieser Titel nicht eher den Mächtigsten der Valar

vorbehalten bleiben? Und wie ist das mit Sterne entzündend

? Wenn

der (Neu-)Mond einen Stern verdeckt, dann verschwindet dieser erst hinter

der dunklen Mondscheibe und entzündet

sich nachher wieder neu;

aber eigentlich ist es viel plausibler, gilthoniel als fixes Epithet

Vardas (Elbereths) aufzufassen. Dann wäre das ganze Gedicht eine

Anrufung Vardas.

Man beachte, daß sich in dieser Version der Geschichte Lúthien

ihren Beinamen Tinúviel Nachtigall

selbst gab; in der

im Silmarillion veröffentlichten Version nannte sie

als erster Beren so.

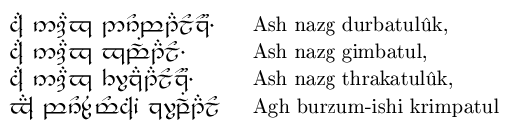

In dieser Inschrift verwendet Tolkien, wohl aus kalligraphischen Gründen,

für die Frikative GH und

SH statt der gewöhnlichen Buchstaben unque bzw.

harma altertümliches Zeichen mit Ober- und Unterlänge

verwendet, das in den Elbensprachen des Dritten Zeitalters sonst gar nicht

mehr gebraucht wurde. Diese verlängerten

Zeichen wurden sonst nur

gelegentlich von Sprachwissenschaftern benutzt, um die aspirierten

Laute der ältesten Elbensprachen wiederzugeben.

Das im Uhrzeigersinn gebogene Häkchen für O im Sindarin läßt sich wesentlich leichter schreiben als das gegen den Uhrzeigersinn gekrümmte, das im Sindarin für U steht. Da jedoch in der Schwarzen Sprache O nicht vorkam oder zumindest sehr selten war (letzteres trifft auch auf das Orkische zu), bot es sich an, die Bedeutung dieser beiden tehtar zu vertauschen.

Die Bedeutung dieser vier Zeilen ist, wie ich annehmen, jedem bekannt; ich wage

es jedoch nicht, hier eine Übersetzung anzugeben, da ich sonst mit einem

Absturz meines Computers zu rechnen habe. Die Effekte des lauten Aussprechens

dieser Zeilen sind im Kapitel

Die Bedeutung dieser vier Zeilen ist, wie ich annehmen, jedem bekannt; ich wage

es jedoch nicht, hier eine Übersetzung anzugeben, da ich sonst mit einem

Absturz meines Computers zu rechnen habe. Die Effekte des lauten Aussprechens

dieser Zeilen sind im Kapitel Der Rat von Elrond

dramatisch genug

beschrieben und auch in Peter

Jackson's Kinofilm Die Gefährten

effektvoll in Szene gesetzt (allerdings nur in der special extended edition).

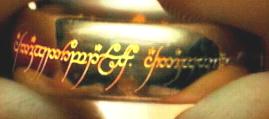

Rechts abgebildet ist die Ringinschrift, wie sie im Kinofilm

zu sehen ist (aus dem offiziellen Trailer von

www.herrderringe-film.de). Der Text beginnt ganz

links mit dem Anfang des Gedichtes.

Rechts abgebildet ist die Ringinschrift, wie sie im Kinofilm

zu sehen ist (aus dem offiziellen Trailer von

www.herrderringe-film.de). Der Text beginnt ganz

links mit dem Anfang des Gedichtes.

Vielen Dank an Círdan von www.herr-der-ringe-film.de, der dieses Bild aus dem Trailer extrahiert und mir zur Verfügung gestellt hat. Bei Círdan gibt es auch weitere Downloadmöglichkeiten sowie eine genaue Bild-für-Bild-Besprechung dieses Trailers.

Autor: Gernot Katzer

masala.wallah@gmail.com