| ◀ Jammu | Siehe auch Dharamsala 2, Tarke Ghyang 2 | On the Road ▶ |

Dharamsala धर्मशाला (Himachal Pradesh) | ||

Tibetische Wohnhäuser in McLeod Ganj

Reihe von tibetischen Gebetstrommeln im Zentrum von McLeod Ganj

Winterliche Gebirgslandschaft um Dharamsala

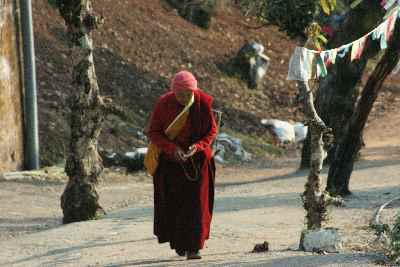

Ein mit Gebetsfahnen geschmückter Pilgerweg

wie letzte Woche bereits angekündigt, bin ich jetzt in Tibet — oder so ähnlich. Tatsächlich heißt der Ort McLeod Ganj und ist ein kleiner Stadtteil oder Vorort der Stadt Dharamsala, die auf

Eigentlich war McLeod Ganj eine europäische Schöpfung, eine der zahlreichen “hill stations”, in denen sommerflüchtige Briten Kühle finden konnten; aber ein Erdbeben im Jahr 1905 verwüstete den halben Kangra-Distrikt und machte dabei auch McLeod Ganj dem Erdboden gleich, und die darauf folgenden Jahrzehnte blieb es unbesiedelt.

Nachdem im Jahr 1959 der Vierzehnte Dalai Lama auf abenteuerlichen Wegen nach von Tibet nach Indien geflohen war, erhielt er poltisches Asyl, das sich auch auf seine mit ihm gekommen Anhänger und auf alle später Geflohenen bis heute erstreckt. Die Aufnahme von potenziell zehntausenden Flüchtlingen stellte Indien natürlich vor erhebliche Probleme, die aber unter Berufung auf die geschichtlichen und religiösen Verbindungen zwischen Indien und Tibet willig gelöst wurden. Als Wohnort wurde dem Dalai Lama das verlassene McLeod Ganj angeboten, und seitdem hat sich das Städtchen zu einer richtigen tibetischen Enklave entwickelt, in der einige Tausend Tibeter, zumeist Flüchtlinge oder deren Kinder erster oder zweiter Generation, leben.

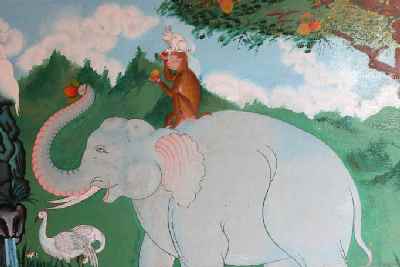

Die Jataka-Fabel von Elefant, Affe, Hase und Rebhuhn wird oft auf Klösterwänden dargestellt

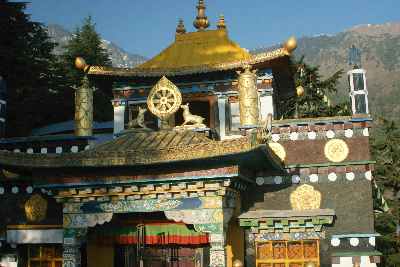

Eingang zum Ngapatatsang-Kloster

In der Zwischenzeit sind auch Tempelanlagen, Klöster und tibetische Bildungseinrichtungen entstanden, und natürlich auch die gut abgeschirmte Privatresidenz Seiner Heiligkeit selbst. Zuletzt hat hier auch die Regierung der Exiltibeter ihren Sitz.

Das Tsechokling-Kloster

Spannende Architektur darf man sich freilich nicht erwarten, die großen Klosterkomplexe sind ja in den Sechzigern und Siebzigern entstanden und sehen auch genau so aus — aber das freundliche Gemüt der Tibeter hat hier eine friedvolle und ruhige Atmosphäre geschaffen, die sich sehr wohltuend von der Hektik indischer Städte abhebt. Das läßt mich selbst die winterliche Kälte leicht ertragen, denn was wärmt das Herz mehr als das freundliche Lächeln von rot–

Das größte Kloster des Ortes ist die Namgyal Gompa, die Teil des großen Tsuglagkhang-

Momo (མག་མག་)

La phing (ལ་ཕིང)

Tibetisches Knoblauchwasser Gog-chu (སྒོག་ཆུ)

Damit sind wir ja auch schon beim Pferdefuß der Sache: Die tibetische Küche kann sich leider mit der indischen nicht messen, was Abwechslungsreichtum und Komplexität der Aromen betrifft: Die Auswahl der traditionellen Zutaten ist schon aus klimatischen Gründen recht bescheiden, und die isolierte Lage Tibets stellte auch den Handel mit kulinarischen Exportwaren vor schwere Probleme. Viele der tibetischen Rezepte haben außerdem enge Verwandte in China und Zentralasien: Das betrifft auch die Nationalspeise Momo, Nudeln mit Fleisch- oder Gemüsefüllung, und ebenso die verschiedenen Nudelsuppen wie Thukpa (mit runden Nudeln) oder Tenthuk (mit kurzen rautenförmigen Stücken aus frischem Nudelteig), oder die gedämpften Weizenbrötchen tingmo. Gebratene Nudeln bekommt man hier als chow mein (chinesisch: Chao-mian

Trotzdem kann, wer sich etwas Mühe gibt, hier interessant essen. Zwischen den unzähligen Touristenrestaurants mit ihren schrillen Werbeplakaten, hinter denen sich zumeist normiertes, überteuertes und geschmackloses Essen verbirgt, findet man immer wieder winzige Mikro-

Manche tibetische Snacks werden auch auf der Straße verkauft, so wie der sehr eigenwillige Salat La Phing: Er besteht aus einem zitternden Gelee, das sich beim Erstarren eines Kleisters aus Mehl, Geliermittel und Wasser bildet. Frauen am Straßenrand schneiden daraus nudelartige Stücke, die mit viel Salz, Sojasauce, Essig, Chilipaste und einer für Tibet typischen Knoblauchwürze übergossen und sofort verzehrt werden. Von dem Knoblauchwasser habe ich Dir ein Photo gemacht: Die Knoblauchzehen und einige Körner Sichuanpfeffer werden mit Wasser übergossen und zur besseren Haltbarkeit mit ein paar Tropfen Essig angesäuert. Aus den intakten oder ganz vorsichtig angequetschten Zehen entwickelt sich ein nur ganz mildes, subtiles Laucharoma.

Tibetisches Dampfbrot Tingmo

Buttertee sieht harmlos aus und ist es eigentlich auch

Mala phing (མ་ལ་ཕིང)

Gerade habe ich eine große Schüssel der sehr pikanten Nudelsuppe Mala-phing gegessen: Dazu gart man frisches Blattgemüse (Senfkohl, chinesisch Baicai 白菜) in einer sehr salzigen, mit Sojasauce verstärkten Brühe, fügt Nudeln hinzu und serviert mit je einem Klecks gequetschtem Knoblauch, Chilipaste, Sesamöl und gemahlenem Sichuanpfeffer. Ich vermute, daß der Name chinesisch ist und sich von má 麻 (der Geschmack des Sichuanpfeffers) und là 辣 (der Geschmack von Chili) herleitet, denn damit ist das Gericht schon ganz passabel beschrieben.

Sichuanpfeffer ist ja das einzige in Tibet freiwillig wachsende Gewürz, und man schmeckt ihn manchmal auch aus der Fleischfüllung von Momos heraus; insgesamt wird er aber, wie Gewürze allgemein, in der tibetischen Küche mit Zurückhaltung verwendet. Eine scharfe Paste aus sonnengetrockneten reifen Chilies darf dagegen am Tisch nicht fehlen, und eines meiner tibetischen Kochbücher gibt sogar ein Rezept für eine scharfe Tischwürze aus Blauschimmelkäse und Chili (churu sibeh) — das schmeckt wirklich umwerfend, aber hier habe ich es noch nicht gefunden.

Zuletzt noch ein Wort zum Buttertee, der vielen ja als absolutes Ekelessen gilt. Grundsätzlich ist das (hier meist schwarzer, in Tibet eher grüner) Tee, der zusammen mit Salz (und manchmal einem Hauch Soda) gekocht wird; nach dem Abseihen wird mit reiner Muskelkraft Butter darin emulgiert (die Exiltibeter kochen den Tee oft mit etwas Milch, das erleichtert dann die Quirl-Arbeit). Mitunter schmeckt die Butter etwas ranzig, ungefähr so wie ein Yak, der sich zwei Jahre lang nicht geduscht hat, und dann ist der Tee in der Tat etwas abstoßend; aber normalerweise schmeckt er einfach salzig, buttrig (ein ganz leichter „Stich“ der Butter macht das ganze noch pikanter), fast so wie eine sehr verdünnte Fleischbrühe. Enttäuscht von dieser Spezialität ist eigentlich nur der, der erwartet, daß Buttertee in irgendeiner Form nach Tee schmecken sollte, das tut er nämlich überhaupt nicht.

In etwa einer Woche fahre ich nach Amritsar, der bedeutendsten Stadt des Punjab, wo der Goldene Tempel der Sikhs lockt.

P.S.: Über Buttertee gibt es bei einer späteren Gelegenheit noch viel mehr zu schreiben.

◀ Jammu

On the Road ▶