| ◀ Kagbeni | Jomsom Road 4 ▶ |

Muktinath मुक्तिनाथ (Nepal) | |

Der Ausblick von Muktinath auf ferne, unbekannte Dörfer

In Ranipuwa werden Schals aus Yakwolle gewebt

Ranipuwa ist eine einzige Obszönität

Der Sri Muktinath Mandir liegt auf über

Muktinath ist ein mehrfach heiliger Ort. Zuerst einmal kann man hier Vishnu in seiner Form als Sri Muktinath verehren, also als „Herrn der Erlösung“; Muktinath gehört zu den 108 vorwiegend südindischen Vishnu-Tempeln, die als Divya Desham („himmlische Orte“) bekannt sind (einige davon habe ich bereits besucht, nämlich in Kanchipuram, Tirupati, Tiruchirapalli und Dwarka). Unter diesen nimmt Muktinath eine herausgehobene Stellung ein, weil nur hier in den Bergen jene versteinerten Ammoniten (Saligrama) gefunden werden, die als Symbol Vishnus gelten. Die Buddhisten wiederum betrachten Muktinath als heilig, weil Padmasambhava hier meditiert haben soll, und betreiben ein Nonnenkloster vor Ort.

Zuletzt ist Muktinath auch ein Shakti Pitha („Sitz der Shakti) und damit ein Shiva-Heiligtum. Du erinnerst Dich vielleicht an die Geschichte von Shivas erster Ehe, die mit der Zerstückelung seiner Frau (sie hieß Sati und symbolisiert Shakti, die „weibliche Kraft“) endete. Alle Orte, die sich eines Stückes von Sati rühmen können, gelten den Shaivas als besonders heilig; ich habe schon einige davon gesehen, in Nordindien (Kolkata, Guwahati, Puri, Varanasi, Nainital), Südindien (Kanchipuram, Mysore), Nepal (Dharan, Janakpur, Pashupatinath) und Sri Lanka (Trincomalee, Nainativu). Ein paar Stücke liegen auch in Bangladesh und Pakistan, und eines sogar Tibet (Kailash). Über sechzig Orte erheben den Anspruch, einen Körperteil Satis zu besitzen, obwohl es laut Vayu Purana genau 51 sein sollten. Muktinath beherbergt unbestritten die Schläfen der unglücklichen Göttin.

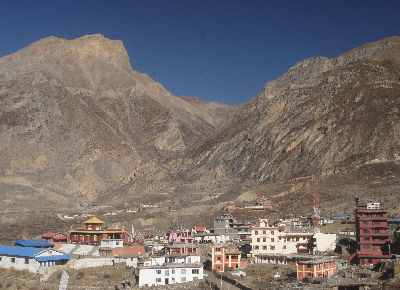

Aber bevor man die besichtigen kann, muß man erst einmal hinkommen, und dabei ist die Topographie ein sehr ernsthafter Gegner: Muktinath liegt zwar nur sechs oder sieben horizontale Kilometer von Kagbeni entfernt, aber es sind sind auch tausend Höhenmeter zu überwinden. Ich stolperte also stundenlang auf der steilen und einsamen Straße dahin, bis endlich ein Sammeljeep aus Jomsom auftauchte und mich mitnahm, mit den hier üblichen Fahrpreisschweinereien. Schließlich erreichte ich das Dorf Ranipauwa, das knapp unterhalb des Tempels am Hang liegt und meist selbst Muktinath genannt wird. Mein erster Gedanke beim Anblick der unzähligen Hotelkomplexe war nur „OMG, Thamel auf

… aber man ist ja nicht allein.

Endlich: Das Eingangstor zum Tempel

Der Aufstieg von Ranipuwa zum Tempel ist steil …

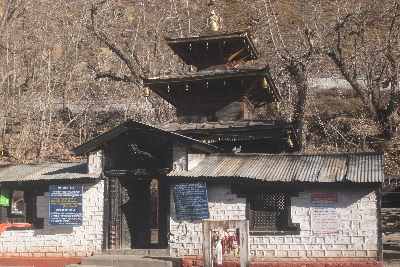

Tatsächlich habe ich noch nie eine so häßliche Stadt im Hochgebirge gesehen; Ranipauwa ist wirklich nur eine knallige Ansammlung schreiend bunt gefärbter Hotels in brutalem Gegensatz zur kargen, ehrfurchteinflößenden Landschaft; die protzigen und ebenfalls bunt gefärbten tibetischen Klöster wirken auch ziemlich deplaciert. Also quälte ich mich die letzten hundert Höhenmeter zum Tempel empor. Der Muktinath Mandir ist ein Komplex aus mehreren einzelnen Heiligtümern für Vaishnavas, Shaivas und Buddhisten; so etwas habe ich noch nie gesehen. Bereits die lange Galerie von Gebetsmühlen am Eingang macht klar, daß Hinduismus und Buddhismus hier eine sehr harmonische Synthese eingehen.

Die Höhe machte mir schwer zu schaffen, und außerdem war es ja bereits Nachmittag; da ich nicht am Berg übernachten wollte, mußte die Besichtigung möglichst rasch abgeschlossen werden. Am bunten Eingangstor mit seinen hinduistischen Shiva-

Der Marmorpavillon Vishnu Paduka Mandir

Die Dachkonstruktion des Sri Muktinath Mandir

Der Shiva-Tempel war leider geschlossen

Nicht besucht: Das Dorf Jharkot

Das Hauptheiligtum ist ein dreistöckiger Pagodentempel und erstaunlich klein. Man erreicht ihn über einen kleinen Steg über einen Bach, in dem sich eine große Gebetstrommel von Wasserkraft antreiben läßt, und rund um den Tempel spritzen 108 heilige Wasserstrahlen in ein Becken. Ein einzelner Brahmane bedient dort im Angesicht einer massiv goldenen Kultstatue von Sri Muktinath die spirituellen Bedürfnisse der angereisten Pilger; das verträumt–

Mit einer Gruppe kam ich länger ins Gespräch: Sie hatten den ganzen Weg aus Kathmandu bis hierher in drei Tagen zurückgelegt, und mußten nun schleunigst wieder heim. Bei einem solchen Zeitplan kann man natürlich keine weiteren Sehenswürdigkeiten am Weg ansehen; stattdessen wollten sie dringend nach Jomsom in ihr Hotel zurück, hatten aber den letzten Jeep (15 Uhr) bereits verpaßt. Deshalb charterten sie zu viert einen zwölfsitzigen Jeep, und ich schloß mich ihnen an, zu einem Preis, der ungefähr dem entsprochen hätte, was ich als Tourist in einem überfüllten regulären Sammeltaxi hätte zahlen müssen. Der Fahrer brauste wie ein Wahnsinniger die stellenweise wirklich kriminelle Straße hinunter, und so war ich in kürzester Zeit wieder in Kagbeni. Dabei blieb leider keine Zeit, das recht attraktive Dorf Jharkot knapp

Kulinarisch kann ich über Muktināth überhaupt nichts schreiben, außer einer Beobachtung: Die Instant-

Dampfdruckkurve des Wassers. Gezeigt sind experimentelle Werte, die ungefähr der Fomel

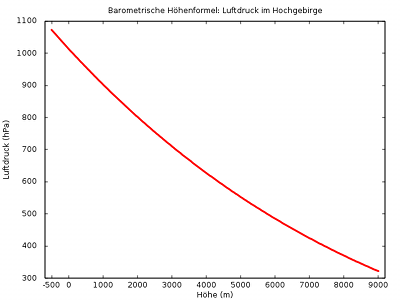

Luftdruck im Hochgebirge, berechnet nach

Mit steigender Höhe nimmt der Luftdruck ab; das beschreibt man mit einem Exponentialgesetz, das als barometrische Höhenformel bekannt ist. Diese Formel lautet im wesentlichen

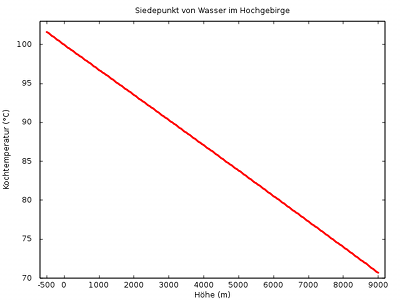

Kochtemperatur von Wasser in Abhängigkeit von der Seehöhe.

Die beiden ersten Punkte implizieren nun, daß im Gebirge das Wasser bei niedrigerer Temperatur siedet als auf Meeresniveau: „Sieden“ bedeutet ja, daß der Dampfdruck der Flüssigkeit gleich dem umgebenden Luftdruck ist. In großen Höhen muß dazu ein geringerer Umgebungsdruck überwunden werden, und dazu reicht eine geringerer Temperatur. Daraus läßt sich schon mal der Schluß ziehen, daß man sich am Tee hier weniger leicht die Zunge verbrennen kann als im Flachland. Wesentlicher als die Serviertemperatur ist aber, daß für viele Kochmethoden die Siedetemperatur des Wassers die „höchstmögliche“ Temperatur während des Kochvorgangs ist. Diese ist nun im Gebirge geringer, und daher kocht alles langsamer (das war der dritte Punkt oben), oder wird gar nicht fertig (wenn

Rechnet man sich aus, wie groß die Verschiebung im Kochpunkt je nach Höhe ausfällt (ein netter Programmiervormittag), dann erhält man die nebenan gezeigte Tabelle. Für jede Seehöhe h sind der Luftdruck p, die Kochtemperatur von reinem Wasser T und die Verschiebung gegenüber Meeresniveau ΔT angegeben (die Korrespondenz zwischen Höhe und Druck ist approximativ, die zwischen Druck und Temperatur dagegen weitgehend exakt). Einigermaßen überraschend erhält man dabei ein ziemlich einfaches, fast lineares Verhalten: Pro

… und sind auch täglich im Einsatz

In jeder Küche stehen die Druckkochtöpfe …

Glücklicherweise gibt es gegen das „halbwarme Kochen“ ein Mittel, und das ist der Dampfdruckkochtopf, in Österreich auch als Kelomat bekannt; wegen der kurzen Garzeiten heißt er auch „Schnellkochtopf“. Damit erreicht man fast unabhängig von der Seehöhe einen Druck von max.

Kochtemperatur von Wasser

h / m p / hPa T / °C ΔT / K

−500 1073 101.6 +1.64

0 1013 100.0 0.00

500 957 98.4 −1.61

1000 902 96.7 −3.23

1500 851 95.1 −4.84

2000 802 93.5 −6.44

2500 755 91.9 −8.05

3000 710 90.3 −9.67

3500 668 88.7 −11.30

4000 627 87.1 −12.92

4500 589 85.4 −14.54

5000 552 83.8 −16.16

5500 518 82.2 −17.79

6000 485 80.5 −19.43

6500 454 78.9 −21.06

7000 424 77.3 −22.70

7500 397 75.6 −24.34

8000 370 74.0 −25.97

8500 345 72.3 −27.63

9000 322 70.7 −29.29

Zur Berechnung wurde ein Temperaturgradient von k=

◀ Kagbeni

Jomsom Road 4 ▶