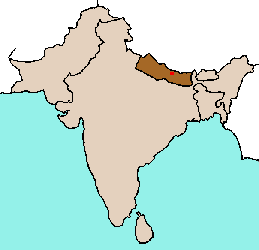

| ◀ Tarke Ghyang 1 | Siehe auch Boudhnath, Namobuddha, Rangamati | Patan 2 ▶ |

Tarke Ghyang 2 तार्के घ्याङ / ཏར་ཀེ་གྱང་ (Nepal) | ||

Im Tempel: Butterskulpturen (Torma)

Die Trompeten kündigen den Beginn der Puja an

Sherpa-Mädchen bei einer Pause von der Küchenarbeit

in den letzten Wochen hat mich das Glück ziemlich verfolgt: Wo auch immer ich hinkam, lief gerade ein Fest. Diese Strähne hält an, denn auch hier in Tarkeghyang wird gerade eine Feier abgehalten. Der Grund dazu ist allerdings tragisch: Vor 30 Tagen starb ein Dorfbewohner, ein 25jähriger Mann, der von Geburt an gelähmt gewesen war.

Nach tibetisch–buddhistischer Vorstellung erwartet den Toten zunächst eine kurze Zwischenphase, das Bardo, in der er sich seiner Vorleben bewußt wird und seine vergangenen Taten und Motivationen analysieren kann, um sein eigenes Karma besser zu verstehen und für die Zukunft positiv zu beeinflussen; dieser Prozeß wird oft als „Reinigung“ bezeichnet. Danach steht die nächste Wiedergeburt an, deren genaue Art vom Karma abhängt. Unter „Karma“ versteht man in diesem Zusammenhang primär Resultate vergangener Taten, die sich als Gewohnheiten (und vorwiegend Laster) am Bewußtsein anheften und dort weitere Folgen nach sich ziehen.

Da aber alles mit allem zusammenhängt, läßt sich dieses Karma aber auch von außen beeinflussen: Buddhisten glauben an ein von Regeln dominiertes (allerdings nicht materielles sondern bewußtes) Universum, und wer die Regeln gut beherrscht, der kann Einfluß auf zukünftige Ereignisse nehmen. Das ist grundsätzlich gar nicht weit von der naturwissenschaftlichen Denkweise entfernt, und manchmal bezeichne ich buddhistische Priester deshalb als „Ingenieure des Karma“.

Immer wieder erklingen Becken und Muschelhorn

Die langen tibetischen Hörner werden dagegen selten eingesetzt

Rezitation aus dem Buch der Toten

Während der Puja wird ständig Buttertee nachgefüllt

Die Totenfeier dauert insgesamt drei Tage. Beginnend vom Abend des ersten Tages werden im mystischen Halbdunkel des Tempels (Gumba) fast pausenlos Zeremonien abgehalten: Gemeinsame Rezitationen und Gesänge aus dem tibetischen „Buch der Toten“ (Bardo Thodol), die dem Verstorbenen eine tiefere Einsicht bringen sollen. Immer wieder unterbrechen Glocken, Becken, Trompeten, Trommeln und lange Hörner lautstark und effektvoll den monotonen Singsang. Solche Zeremonien werden meist einfach Puja genannt, worunter man im ganzen indischen Kulturraum religiöse Rituale mit Opfergaben versteht (in diesem Fall sind die Gebete selbst die Opfer, die erbracht werden). Damit Du einen kleinen Eindruck bekommst, wie so etwas klingen könnte, hier eine Hörprobe des Mantras Om mani padme hum von einer buddhistischen

Die tibetischen Buddhisten wissen mindestens so gut wie die Katholiken, wie man eine wirksame Zeremonie aufbaut: Lange Strecken von mehrstimmigen aber sehr repetitivem Gemurmel werden von plötzlichem Einsatz der Instrumente gegliedert, und zwischendurch sind auch körperliche Handlungen gefordert,

Da es im Dorf keine Mönche gibt, wird diese Aufgabe von Laien wahrgenommen; zur Leitung wurde allerdings ein Rimpoche, also ein höhergestellter Mönch, aus einem entfernten Kloster verpflichtet. Manchmal hört man übrigens auch die Bezeichnung „Lama“ für solche Mönche, aber das ist nicht korrekt; ein echter Lama ist nicht nur einfach ein hochgelehrter Geistlicher, sondern er ist die

Einziges Instrument ist die Trommel

Sherpa-Tänzerinnen in voller Tracht

Die Damen beim Singen und Beten

Sherpa-Tanz: Die Tänzerinnen kreisen um die Zuseher

Auch die Damen bleiben nicht untätig: Vor dem Tempel steht ein Haus, eher eine Hütte, mit Küche und großem Gemeinschaftsraum. Dort versammeln sich die Frauen und tragen das Ihre für eine bessere Wiedergeburt des Verstorbenen bei, indem sie (unter männlicher Aufsicht) Lieder singen, die gar nicht viel anders als inbrünstig gesungene Kirchenlieder im katholischen Österreich klingen. Manchmal versenken sie sich minutenlang in ein monoton gemurmeltes Om mani padme hum, was in tibetischer Aussprache übrigens wie Ohm manni bemme hum klingt; dabei gleiten die Kugeln eines Rosenkranzes (Mala) durch die Finger der Beterinnen, damit keine aus dem Tritt kommt. Dieser Teil war besonders am letzten Tag sehr beeindruckend, weil dann viele Besucher aus Nachbardörfern angereist waren, die den Chor verstärkten und durch ihre schönen Festtagsgewänder und den schweren Schmuck mit großen Brocken von Halbedelsteinen eine festliche Atmosphäre schufen.

Am letzten Abend kam dann der Höhepunkt, nämlich der Tanz: Viele Frauen und einige Männer tanzten stundenlang im Gemeinschaftssaal; dazu bildeten sie eine Schlange (Männer natürlich an der Spitze), die fast so lang wie der Umfang des Saales war und die langsam im Uhrzeigesinn die in der Mitte des Saales sitzenden Zuschauer umkreiste. Musikbegleitung gab es keine, außer einer Trommel, die an einem Begrüßungsschal von der Decke des Saales baumelte; aber der Trommler hatte den ganzen Abend über wenig Lust, und so mußten die tanzenden Damen und Herren selbst für die notwendige Geräuschkulisse sorgen. Das geschah in Form eines Wechselgesangs zwischen Männern und Frauen, der unglaublich getragen und würdig wirkte, ganz in Übereinstimmung mit den langsamen Bewegungen und dem ersten Anlaß des Festes.

Wie jede Leichenfeier hatte auch dieses Totenfest eine sehr starke soziale Komponente: Die ganze Gemeinschaft zeigt darin der Familie des Verstorbenen Anteilnahme und Zuwendung. Deshalb ruht die Arbeit, und das halbe Dorf hat sich in der Tempelküche versammelt, um den Festschmaus für die Beter, die Angehörigen und — die Touristen zuzubereiten. Inzwischen haben sich nämlich außer mir noch einige weitere Ausländer in Tarke Ghyang eingefunden, alles eifrige Trekker, die wegen dieser Feier ihre Wanderung auf ein oder zwei Tage unterbrochen haben; dazu kommt noch ein deutscher Student des Buddhismus, der hier Meditation übt.

Polda mit Kartoffeln und „frischgestorbenem“ Rind, dazu Buttertee

Ballonbrot Puri mit Kichererbsen, Kartoffeln und Sukuti (getrocknetem Büffel)

Pasta

So macht man Buttertee im Dong-Mu

Die Butter kommt von Yak oder Kuh

Kulinarisch an erster Stelle steht der Buttertee, der von jedem einzelnen täglich in Litermengen konsumiert wird; die Sherpa nennen ihn Tsa Chiya, also „Salztee“. In der Küche kochen in einem großen Teekessel Blätter von Grüntee vor sich hin; die Flüssigkeit wird regelmäßig abgezogen und mit Salz und Butter vermengt. Der traditionelle Buttertee-

Dreimal täglich, nämlich am mittleren Vormittag, am späten Mittag und am frühen Abend, gab es warmes Essen — und zwar erstaunlich gutes. Sehr gewundert habe ich mich über das Rindfleisch am ersten Abend, von dem mir erklärt wurde, das Tier sei rein zufällig am vorigen Tag verstorben. Buddhisten dürfen ja grundsätzlich keine Tiere töten oder eine Schlachtung in Auftrag geben, aber Rinder sind doppelt heikel, weil sie in Nepal gesetzlich geschützt sind: Wer das Nationaltier des Landes tötet, muß mit 2 Jahren Gefängnis rechnen. Also kam ich zum Schluß, daß irgendjemand hier ein exzellentes Karma hat, so daß dieser Leckerbissen spontan und zielgenau in den Topf fiel. Am zweiten Tag gab es Sukuti, also getrockneten Wasserbüffel, der erst rehydratisiert und dann zu einem sehr würzigen Schmorgericht mit angenehm bißfesten Mundgefühl verkocht wurde; des Büffel hatte dabei eine leichte Fermentationsnote, die fast an Trockenfisch erinnerte und über deren Ursprung ich mir nicht klarwerden konnte.

Die Gemüsebeilagen waren nicht so spannend: Kartoffelcurry und rote Bohnen schmecken eben doch überall ähnlich. Dagegen freute ich mich sehr über die Stärkelieferanten: Am ersten Tag bekam ich Polda, das sind Kugeln aus Gerstenmehl (Tsampa), Buttertee und Butterfett (indisch Ghi, auf Nepali Ghyu), das ähnlich aber durchaus nicht gleich wie die Butter für den Tee schmeckt. Der Teig wird gut durchgeknetet und zu etwa

◀ Tarke Ghyang 1

Patan 2 ▶