| ◀ Amdavad 2 | Patan ▶ |

Lothal લોથલ (Gujarat) | |

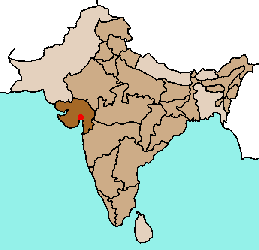

Rekonstruktion von Lothal. In der Mitte der Palast („Akropolis“), links davon das Warenhaus

Das Hafenbecken von Lothal

heute habe ich einen Tagesausflug nach Lothal unternommen. Dieser Ort liegt

Lothal wurde im dritten Jahrtausend als Hafenort gegründet — eigentlich war es kaum mehr als eine winzige Ansiedlung rund um die Bauten der Hafen- und Handelsbehörden. Man schätzt, daß zu seiner Blütezeit kaum 500 Menschen dort gelebt haben, allerdings sind die Wohnbezirke noch nicht ausgegraben. Dafür sind einige Handwerksbetriebe und die mit dem Funktionieren des Hafens zusammenhängenden Gebäude freigelegt. Nichts davon ist sehr beeindruckend: Die ganze „Stadt“ hat einen ziemlich zwergenhaften Durchmesser von knapp

Das „Warenhaus“.

Der „Marktplatz“

Lothal liegt inmitten von Baumwollplantagen mehr als

Das interessanteste Gebäude ist das sogenannte „Warenhaus“, das zur Zwischenlagerung aller exportierten oder importierten Güter diente. Es war überschwemmungssicher auf einer

Klärbecken und Wasserkrug

Die Hauptkloake der Akropolis von Lothal

Teil der „Akropolis“. Die Kanalanlage ist gut zu erkennen; im Hintergrund ein Klärbecken mit Wasserkrug.

Ebenfalls leicht erhöht steht die sogenannte Akropolis, die aus der Wohnung des „Königs“ (wohl eher: Hafenoberwachtmeister), Verwaltungsgebäuden und einer Reihe von Bädern besteht. Dieser Teil ist sehr schlecht erhalten, aber man kann die ausgeklügelte Kanalisationsanlage bewundern, die einen Vergleich mit modernen Installationen (vor allem in Indien) nicht scheuen muß: Alle Ausflüsse aus dem „Palast“ oder den Bädern liefen zunächst durch eine Kammer, in der sich festes Material absetzte, und erst danach in die zentrale Kloake. Diese Kammern waren offenbar zur Inspektion und Säuberung leicht zugänglich und zum etwaigen Nachspülen mit großen Keramikgefäßen ausgerüstet.

Klärbecken und Wasserkrug

Die Industal-Kultur (IVC) oder Harappa-Zivilisation gehört zu den großen Rätseln der Bronzezeit. In ihrer Blütephase in der zweiten Hälfte des dritten Jahrtausends brachte sie urbane Metropolen mit so überraschend modernen Features wie einem zentralen Abwassersystem und planmäßig angelegten Stadtvierteln hervor. Die Fundstellen erstrecken sich über ein riesiges Gebiet von Afghanistan bis an die indische Westküste, aber die Mehrzahl der Ausgrabungsstätten liegt im heutigen Pakistan, das mit Mohenjo-daro, Harappa und Mehrgarh auch die drei wichtigsten Einzelorte beherbergt.

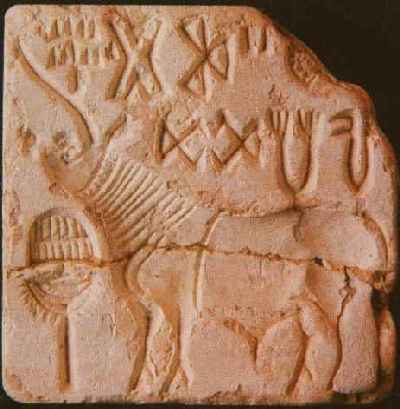

Ein Industal-Siegel. Da im Museum leider Photographierverbot herrschte, mußte ich dieses Bild vom Museumskatalog abphotographieren (dazu bekam ich erstaunlicherweise die Erlaubnis)

Vieles an der IVC widerspricht jenen Paradigmata, denen die frühen Hochkulturen in Ägypten, Mesopotamien und China offenbar blind folgten: Trotz des Namens scheinen Flüsse keine besondere Rolle in der Landwirtschaft gespielt zu haben, jedenfalls hat man keine Bewässerungsanlagen finden können — genau die, so die landläufige These, stehen aber am Anfang jeder urbanen Hochkultur, weil ihre Konstruktion eine starke zentrale Macht erfordere und damit staatliche Strukturen erzwinge. Weitere Absonderlichkeiten sind das Fehlen von monumentalen Befestigungs-, Tempel- oder Palastanlagen in den Städten, die das Bild einer friedlichen und vergleichsweise egalitären Kultur heraufbeschwören, ganz im Gegensatz zu den gut dokumentierten Verhältnissen in anderen Hochkulturen. Und auch der Untergang der IVC etwa um das Jahr 1900 harrt noch einer Erklärung — Kriegshandlungen scheinen dabei allerdings keine Rolle gespielt zu haben.

Ein Grund dafür, weshalb wir über die IVC so wenig wissen, ist die vollständige Abwesenheit schriftlicher Informationen. Einerseits hatten die Harappaner zwar über den See- und Landhandel Kontakt bis nach Mesopotamien bzw. Zentralasien, und sind möglicherweise auch in Keilschrift-

Gleich hinter dem Ruinengelände wächst die Baumwolle — heute wie vor 4000 Jahren

Restauriert wird, wie immer in Indien, mit der Arbeitskraft von (schlechtbezahlten) Frauen

Folglich lernen wir über die Industal-Kultur am meisten aus archäologischen Ausgrabungen: Von ihrem reichen Gold- und Glasperlenschmuck, von ihren zwar seltenen aber sehr schönen Plastiken, und erfreulicherweise auch von ihrer Ernährung. Weizen und Gerste waren die Hauptgetreide, während der Reisanbau in Nordindien erst für das zweite Jahrtausend (also post-IVC) nachgewiesen ist; der Ackerbau steuerte auch Proteine (Erbsen, Kichererbsen) und Fette (Senf, Sesam, möglicherweise auch Baumwolle) bei. Tierische Nahrungsmittel wurden gerne gegessen, wie Knochenansammlungen von Hühnern, Schafen, Schweinen und Buckelrindern bezeugen, und offenbar beherrschte man Konservierung durch Einsalzen oder Pökeln, da Fischgräten auch in weit landeinwärts gelegenen Städten ausgegraben wurden.

Die Arier, die irgendwann im Laufe der ersten Hälfte des zweiten Jahrtausends nach Indien einwanderten, fanden von der IVC wohl nur noch verlassene oder in Auflösung begriffene Städte vor. Ihre überwiegend nicht materiell, sondern aus literarischen Zeugnissen erhaltene Kultur drehte sich um halbnomadisches Leben, pferdegezogene Streitwagen und zahlreiche Clans, die in ständig wechselnden Allianzen gegeneinander in den Krieg zogen, und bildet damit die fast perfekte Antithese zur urbanen, maritimen und friedlichen Industal-Kultur. Es ist umstritten, in welchem Ausmaß das Erbe der IVC in spätere Zeiten überdauerte, doch nimmt man allgemein an, daß das viergliedrige Kastensystem aus dem Kontakt der Arier (deren Gesellschaft wahrscheinlich nur drei Stände kannte) mit der ansässigen Bevölkerung entstand, die als vierte Kaste in das System eingegliedert wurde. Manche haben auch spekuliert, daß einige hinduistische Götter (vor allem Shiva) und die für Indien typischen meditative Praktiken aus der IVC-Religion stammten, allerdings ist die Beweislage hier relativ dürr.

◀ Amdavad 2

Patan ▶